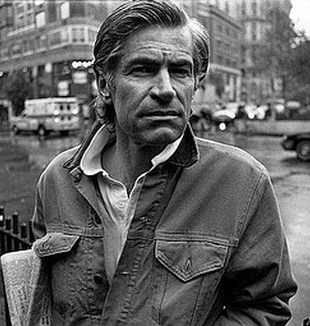

James Nachtwey. Un témoin

Le regard de son objectif est allé là où il y avait la guerre et la faim. Au péril de sa vie. Le courage, la colère et ce “retour de flamme“ qui incise la pellicule. Voici comment travaille et ce que pense le grand photojournaliste américain.Le Salvador, le Nicaragua, le Guatemala, le Liban, la Cisjordanie, la bande de Gaza, Israël, l’Indonésie, la Thaïlande, l’Inde, le Sri Lanka, les Philippines, la Somalie, le Soudan, le Rwanda, l’Afrique du Sud, la Russie, la Bosnie, la Tchétchénie, le Kosovo, la Roumanie, l’Afghanistan et l’Irak. Le regard de l’objectif de James Nachtwey est allé partout où il y avait la guerre et la faim.

Le contras tué, sortant de la forêt du Nicaragua, porté sur les épaules des camarades : torse nu et les bras ouverts, presqu’un crucifié. Le survivant Hutu au visage balafré par les machettes. Les trois cicatrices qui traversent son visage de l’oreille jusqu’à la bouche, signes d’un raccommodage vite fait, sont le symbole des blessures corporelles de tout un peuple. Le visage du garçon tchétchène coupé par le cadrage de la photo au niveau des yeux. La tête rasée et la perspective d’une route détruite. Le rasoir de la guerre qui passe sur la peau des jeunes et sur le tissu urbain. Le regard qui essaie de se regarder du dedans. Certains clichés du photographe américain sont devenus des images-symboles de conflits entiers. Certes, les 25 prix du World Press Photo Award, le prix le plus important pour un photojournaliste, y ont fortement contribué.

James Nachtwey est né en 1948 et a grandi dans le Massachussetts. Il étudie l’histoire de l’art et les sciences politiques. Il est entrainé dans l’aventure du photojournalisme par les images qui arrivent du Vietnam et par celles qui racontent la bataille des droits civiques des années soixante. « Les politiciens nous racontaient une chose et les photographes nous en montraient une autre. Je croyais les photographes comme des millions d’américains », a-t-il raconté lors d’une conférence en 2007. Avant d’atterrir dans un quotidien au Nouveau Mexique en 1976, il travaille à bord de navires de la marine marchande et, alors qu’il étudie la photographie en autodidacte, il est chauffeur de camion et apprenti monteur dans la rédaction d’un journal télévisé.

En 1980 il s’installe à New York et commence une carrière en freelance. L’année suivante, il obtient sa première commande à l’étranger, en Irlande du Nord, où il s’intéresse à une grève de la faim des militants de l’IRA. Depuis lors, il n’a cessé d’aller dans les endroits les plus chauds du monde. Par exemple, le premier février de cette année-là, il ira en Thaïlande suivre les combats sur les places quand il sera blessé par balles à une jambe. On raconte qu’il se serait relevé et aurait continué à photographier. « Il est comme ça », a dit la rédaction du Time, l’hebdomadaire pour lequel il travaille depuis 1984.

En Irak, en 2003, il a été blessé par une grenade, celle-là même qui a explosé dans les mains du collègue Michael Weisskopf. « Dans les endroits où je vais, on peut tout faire de façon correcte mais se prendre quand même une balle », a-t-il dit lors d’une interview au National Geographic : « Bien souvent des personnes à côté de moi ont été touchées, parfois tuées, et moi je n’ai pas été touché. Une fois, un missile est tombé tout près de moi et n’a pas explosé. J’étais devant la tour Nord du World Trade Center quand elle s’est écroulée et j’ai survécu. Mais au-delà des dangers physiques, j’ai assisté à tant de tragédies que j’en porte le poids ». Les deux pires ennemies sont la peur et la colère, mais en ce qui concerne cette dernière, Nachtwey cherche à la retourner à son avantage : « Je dois l’utiliser, canaliser son énergie, en faire quelque chose qui doit m’éclaircir les idées plutôt que me les brouiller ». Il a toujours sur lui, comme un talisman porte-chance, une photographie où il est aux côtés de Nelson Mandela. « C’est mon héros à tous les sens du terme. Courage, force, sagesse. Il est ce que l’humanité a de mieux à offrir. C’est une icône de paix, mais aussi de pardon sans qui il ne peut y avoir de paix ».

À 35 ans, peu avant d’être accepté dans le club très fermé des meilleurs photojournalistes, Magnum, il écrit une note où il essaie de synthétiser ce qui le pousse à chaque fois à retourner sur les champs de bataille. « Est-il possible de mettre fin au moyen de la photographie à une forme de comportement humain – la guerre – qui a toujours existé tout au long de l’histoire ? » se demande Nachtwey : « La disproportion de cette ambition semble ridicule. Et pourtant, il s’agit de la seule idée qui m’a toujours motivé ».

En 2012, Nachtwey reçoit le Prix Dresden pour la Paix. On appelle Wim Wenders, le metteur en scène allemand, pour en faire l’éloge : « Je ne crois pas qu’il faille connaître la biographie d’un photographe pour comprendre qui il est. Car chacune de ses images le montre. Chaque photographie en contient une deuxième. Invisible de prime abord. Un “contrechamp“ ou, si vous préférez un counter-shot, un contre-cliché. Ceci nous rappelle que faire de la photographie en anglais se dit to shoot pictures (“to shoot“ a la double signification de “faire un cliché“ et de “tirer un coup de feu“, ndr). L’appareil photo a un “retour de flamme“ ! L’œil qui regarde à travers l’objectif se reflète dans la photo. Et laisse une faible, et parfois obscure, trace du photographe. Quelque chose entre une silhouette et une incision. Une image non pas de ses traits extérieurs, mais de son cœur, de son âme, de son mental, de son esprit. Disons-le plutôt avec le premier mot : “cœur“ ».

C’est le cœur, dit Wenders, le support sensible à la lumière qui produit la photographie et non pas la pellicule ou le capteur digital. C’est le cœur qui voit l’image et qui veut la capturer. C’est dans ce lieu que se combinent divers autres signaux qui arrivent au même moment. Certains sont de type esthétique. D’autres impulsions sont de nature éthique et morale. Et ici le metteur en scène allemand fait la liste des interrogations qui peuvent en un instant passer par la tête d’un photographe avant de faire un cliché : « Qu’est-ce qui est en train d’arriver aux personnes qui sont en face de moi ? En quoi consiste leur dignité ? Ou mieux : Qu’est-ce qui est en train de violer leur dignité ? Suis-je certain d’être libre de préjugés, ou pire, de cynisme ? Qu’est-ce qui me touche dans cette image ? Ai-je le droit de la montrer aux autres ? Peut-elle être interprétée de façon erronée ? Est-ce que cela peut être utile si je m’avance encore d’un pas ? Et si je m’éloigne un peu ? Qu’est-ce que je garde dans le cadrage et qu’est-ce que je laisse dehors ? ».

Celui qui a essayé de restituer ce qui arrive derrière l’appareil photo de Nachtwey est un documentaliste suisse, Christian Frei qui, en 2001, a tourné un documentaire sur lui intitulé War Photographer et qui a obtenu une nomination aux Oscars. Frei a installé une caméra sur le corps de l’appareil de Nachtwey qui montre au même moment ce sur quoi pointe l’objectif et l’index du photographe sur le déclencheur. Ces longues séquences durant lesquelles on entend les bruits de la bataille et ceux du moteur d’avancement de la pellicule, montrent la manière de travailler du reporter de guerre. Nachtwey utilise un grand angle non seulement parce que cela l’oblige à respecter l’adage de Robert Capa « si vos photos ne sont pas suffisamment bonnes, c’est que vous n’étiez pas suffisamment près », mais aussi parce que cela permet de rendre encore mieux le contexte de la scène et, en même temps, empêche que la perspective soit écrasée en faisant paraître près ce qui est loin (comme cela arrive en utilisant un téléobjectif).

Combien d’images difficiles à faire émotionnellement. Et ce sont les mêmes qui sont difficiles à regarder. Combien d’images non faites ou montrées ? Les corps filiformes rongés par la famine. Les mères qui portent dans leurs bras les cadavres de leurs enfants dans des linceuls blancs. Les camions déchargeant des hommes sans vie dans des fosses communes. Mais aussi des enfants qui jouent en s’accrochant au canon d’un char ou qui sautent sur un trampoline suspendu sur fond de ciel bleu. Mères, pères, fils, soldats, rebelles et terroristes. La guerre séjourne dans la vie quotidienne en la bouleversant. Mais, parfois, il arrive qu’apparaisse dans l’enfer, à l’improviste, un geste banal, peut-être de douceur ou de pietas. Beaucoup de ses images rappellent des sujets de grandes œuvres de l’histoire de l’art : « Bon nombre de mes clichés, comme ceux de certains de mes collègues, semblent être des images classiques ou bibliques », a-t-il dit dans une interview à l’occasion de la publication, en 2000, de son livre le plus important, Enfer : « Une mère qui pleure son fils mort ressemble à une Pieta, une fosse commune rappelle la porte de l’Enfer de Rodin, des gens qui transportent un blessé font penser à une Déposition. Il est absurde de penser que nous nous promenons en essayant d’imiter les images de peintres ou de sculpteurs du passé pour créer un art nouveau. La manière dont une mère pleure un fils est universelle. Les études d’après nature sont reproposées dans des images classiques ou bibliques. Je crois que nous assistons aujourd’hui aux mêmes choses que celles qu’ont vues les maîtres du passé. Ce sont des symboles universels de la vie même. Je pense que les peindre comme des mythes signifiait pour eux sanctifier la vie et ce qui arrive aux gens communs sur la Terre ».

Qu’a-t-il appris après 30 ans de carrière ? Il a répondu en 2013 : « Maintenant je sais que les décisions doivent être prises selon nos valeurs les plus élevées et non pas selon les plus basses. J’ai appris la tolérance, le respect et le courage. Et qu’il y a des ennemis qui doivent être vaincus ».