« Parce que nous ne savons pas très bien comment ça se fabrique, mais il est là, nous le sentons, dans le gosier, ce goût de la vie toujours insatisfait, qui ne peut pas se satisfaire »

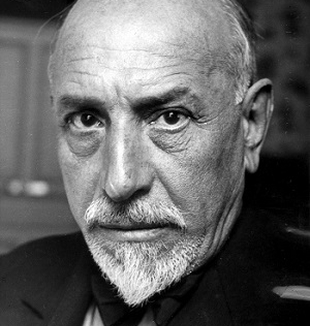

Des demandes portées jusqu’à l’insoutenable, et des personnages qui deviennent fous parce qu’ils ne trouvent pas de réponse. 150 ans après la naissance de l’un des auteurs italiens les plus lus au monde, nous en interrogeons la grandeur.Dans un théâtre, on est en train de répéter une « comédie nouvelle de Luigi Pirandello ». À un moment donné, cependant, les répétitions sont interrompues par l’arrivée de six personnes agitées et insistantes. Ce sont six « personnages » qui sont en quête d’un Auteur. Logiquement, ils sont venus le chercher au théâtre. C’est ainsi que débute l’un des textes théâtraux les plus représentés et probablement le plus incontournable chef d’œuvre de Luigi Pirandello, dont nous fêterons le 28 juin le 150ème anniversaire de la naissance.

Pirandello est sans aucun doute l’un des auteurs italiens les plus lus et mis en scène au monde, et a depuis longtemps déjà été élevé au rang des grands classiques. Toutefois, sa véritable consécration est advenue précisément avec les Six personnages en quête d’auteur, quand pour la première fois dans la littérature moderne, six êtres humains en chair et en os sont entrés dans un théâtre en réclamant un Dieu. Ils revendiquent le droit d’avoir un destin. La grandeur de Pirandello – qui, comme tout grand classique, ne peut être simplement la transmission d’une information, mais un événement qui survient –, consiste surtout dans cette revendication d’un sens, continue, persistante, et parfois même violente. « Il n’est pas possible de croire – écrit-il dans la préface aux Six personnages – que l’unique raison de notre vie consiste entièrement dans un tourment qui nous apparaît injuste et inexplicable ».

Si le théâtre est une métaphore de la vie même, alors nous sommes aussi ces personnages. Voilà donc l’image de l’homme selon Pirandello : un personnage qui sent un appel à exister, qui veut être. Et pour être, il ne suffit pas d’agir ; aucun geste ne suffit à toucher la racine de notre être. « En tous nos actes, à cause d’un hasard vraiment malheureux, nous restons à l’improviste comme accrochés et suspendus : nous nous rendons compte de n’être pas tout entiers dans cet acte, et qu’ainsi ce serait une atroce injustice de nous juger à partir de ce seul fait d’être accroché et suspendu, comme dans un carcan, durant toute l’existence, comme si celle-ci était entièrement résumée dans cet acte ». À la base de l’œuvre de Pirandello, il y a donc une profonde demande et une inconnue irréductible : « Qu’est-ce que l’homme ? »

« ET SI TOUTE CETTE OBSCURITÉ… »

Pirandello est un auteur prolifique, philosophique, conceptuel et on a souvent dit de lui – clairement pas pour le complimenter – que ses textes théâtraux étaient pauvres en action, abstraits, semblables à de longs ressassements psychologiques. Ce n’est pas tellement faux : très souvent, en lisant Pirandello ou en voyant une de ses pièces, on a l’impression que toutes les argumentations sont soumises à de violentes diatribes dont le seul but est l’incompréhension réciproque de ceux qui parlent. « On croit se comprendre ; – dit l’un des Six personnages – on ne se comprend jamais ». Mais pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que s’il y a bien un abîme vers lequel converge et se précipite toute son œuvre, il s’agit de la vérité. La vérité, pour Pirandello, ce n’est pas un thème, c’est un problème. Et même plus, il s’agit du principal et du plus décisif de tous les problèmes. On peut dire qu’il n’existe pas de récit, de roman ou de drame chez Pirandello dans lequel cette demande de vérité n’est pas évoquée avec une dramaticité qui n’a probablement pas d’égal dans la littérature italienne.

Le refrain, presque conventionnel aujourd’hui, selon lequel “la vérité est subjective”, n’est pas chez lui une commodité de salon, mais une épine plantée dans la chair et dans la pensée, dont il ne réussit jamais à se défaire. C’est pour cela que certains de ses personnages peuvent parfois sembler agaçants : car ils ne font pas de compromis là où bien souvent nous en faisons, parce qu’ils ne cèdent pas là où si souvent l’homme d’aujourd’hui préfère céder, mais qu’ils portent les demandes jusqu’à l’insoutenable. Il est beaucoup plus facile de prendre le parti de Madame Sirelli dans Chacun sa vérité qui d’abord se demande : « - Mais alors, d’après vous, on ne pourrait jamais savoir la vérité ? - Alors, si on ne peut plus croire à ce qu’on voit, ni à ce qu’on touche ! », et qui ensuite bat en retraite : « Je vous tourne le dos et je ne vous parle plus. Je n’ai pas envie de devenir folle ! ».

Mais Pirandello met surtout en lumière dans ses personnages une demande aussi évidente qu’inacceptable : si la vérité est à ce point relative, si – comme bon nombre de ses personnages le prétendent – il existe une vérité différente pour chaque individu, alors pourquoi ces gens se disputent-ils tant ? Pourquoi se massacrer, s’il n’y a rien à conquérir ? Pourquoi cet effort acharné, parfois presque fou (on ne compte plus les personnages de Pirandello devenus fous à force de demandes auxquelles ils ne peuvent répondre) pour rejoindre un point de vérité qui ne soit pas seulement un « fantôme qui a la même consistance que la réalité » ? Mathias Pascal, protagoniste du roman du même nom, s’interroge ainsi : « Et si toute cette obscurité, cet énorme mystère, à propos duquel les philosophes ont d’abord spéculé en vain, n’était au fond qu’une illusion comme une autre, une illusion de notre esprit, une fantaisie sans couleur ? ». Tout manque révèle un besoin, la douleur de vivre illumine l’urgence qui en est à sa racine. Les personnages de Pirandello veulent le bonheur, bien sûr, mais le bonheur auquel ils aspirent est inséparable de la vérité.

C’est vrai, semble dire Pirandello : la vérité, pour être telle, doit être mienne, elle doit toucher mon être. Mais cela ne suffit pas. Pour être homme et vivre avec les hommes, il faut un espace de vérité reconnue. Autrement, l’être humain se réduit à un compromis qui, jusqu’à la fin, le détruit, et rend son propre être inauthentique et invivable : c’est « Quelqu’un qui n’est pas moi, qui n’a jamais été moi – et dont il me tarde de me débarrasser », dit Martino dans Tout pour le mieux. C’est pour cette raison que nous ne parvenons pas à rester ensemble sans nous détruire. C’est le cas de Ciampa, dans Le bonnet du fou, qui, pour sortir d’une situation compliquée, conseille à Madame Béatrice de simuler la folie. « Ce n’est pas difficile de faire le fou. (…) Il suffit que vous vous mettiez à hurler la vérité à la face de tout le monde. Personne n’y croit, et tous vous prendront pour folle ». C’est le cas d’Henri IV, qui joue le rôle d’un faux fou, afin d’éviter d’entrer dans le monde fallacieux et horrible de tous les autres. Là où la vérité ne trouve pas d’espace de rencontre, où la vérité ne devient pas un lieu où les rapports peuvent être fondés, s’ouvre un abîme entre les hommes. Voilà pourquoi Pirandello est un grand auteur tragique : pas parce qu’il théorise la fragmentation de la vérité, mais parce qu’il se rend compte que, sans une vérité reconnue, l’homme ne parvient pas à rester homme.

Cependant, il y a quelque chose qui peut percer cette nuit, quelque chose d’extérieur à soi, qui illumine la route de l’extérieur. Ciàula en donne la démonstration. Il est le protagoniste de la nouvelle qui est peut-être la plus intense de toutes les nouvelles de Pirandello. Ciàula découvre la lune. C’est un garçon analphabète qui travaille dans une mine de soufre en Sicile. Réduit en esclavage, traité comme un animal, contraint à travailler durant des heures sous terre, il a pourtant une grande faiblesse : il a peur de l’obscurité de la nuit. Pas de l’obscurité de la mine, il la connaît bien. Mais l’obscurité de la nuit l’épouvante terriblement. Un soir, il est contraint de rester dans la mine après le coucher du soleil. La remontée le terrorise, car il sait qu’au-dessus il y a l’obscurité de la nuit. « Il montait, montait du ventre de la montagne, sans plaisir, si craintif de la libération proche. Et il ne voyait pas encore l’ouverture qui tout là haut là haut, s’ouvrait comme un œil clair, d’une délicieuse clarté d’argent. (…) Mais la clarté augmentait, augmentait, toujours plus, comme si le soleil, qu’il avait cependant vu se coucher de l’autre côté des monts, avait ressurgi. Possible ? ».

Dans ce « Était-ce possible ? », presqu’incrédule, il y a tout l’espace vital pirandellien. La grande tragédie d’un monde sans vérité reste suspendue à l’ouverture de ce « possible », murmuré face à la présence d’une « clarté d’argent », là où seule la nuit semblait exister. Et grâce à cette légère lumière, Ciàula continue sa montée, et émerge à ciel ouvert.

« Il resta stupéfait Le fardeau lui tomba des épaules. Il leva un peu les bras, il ouvrit les mains noires dans cette clarté d’argent. Grande, placide, comme dans un océan de silence, frais, lumineux, face à lui se tenait la Lune. Oui, il savait, il savait ce que c’était : mais comme tant de choses que l’on sait et auxquelles on n’a jamais donné d’importance. Qu’est-ce que cela pouvait faire à Ciàula que dans le ciel il y ait la Lune ? Maintenant, maintenant seulement, après avoir surgi de cette façon, la nuit, du ventre de la terre, il la découvrait. Statique, il se laissa tomber sur son fardeau, face à l’ouverture. Ici, ici, elle est ici, ici, la Lune… C’était la Lune ! La Lune ! Et Ciàula éclata en sanglots, sans le savoir, sans le vouloir, pour le grand soulagement, pour la grande douceur qu’il ressentait, en découvrant, tandis qu’elle montait dans le ciel, la Lune, avec son ample voile de lumière, ignorant les monts, les plaines, les vallées qu’elle éclairait, l’ignorant lui, qui n’avait plus peur d’elle, qu’il ne sentait plus sa fatigue, dans la nuit maintenant pleine de son émerveillement ».

LE RETOUR

Dans une lettre à sa bien-aimée Marta Abba, écrite le 9 avril 1930, six ans avant sa mort, Pirandello, déjà âgé et alors en odeur de Prix Nobel – qu’il recevra quatre ans plus tard –, demandait : « Quand reviendrai-je de cet éloignement ? Quand ma vie redeviendra-t-elle présente ? » Il ne pouvait pas se résigner, pas même à cet âge et dans cette situation de la vie où tous lui conseillaient de jouir de sa renommée et du succès mérité, à une vie qui ne soit pas « présente », qui ne soit pas un événement ici et maintenant. « Parce que nous ne savons pas très bien comment ça se fabrique, mais il est là, nous le sentons, dans le gosier, ce goût de la vie toujours insatisfait, qui ne peut pas se satisfaire », écrivait-il dans La fleur à la bouche. Pirandello avait l’intuition – et toute son œuvre en est comme le grand témoin –, que l’homme a une grande aspiration, un désir immense et inextirpable, qu’aucune confusion, qu’aucun drame, qu’aucune pensée ne peut apaiser : « Vivre, vivre, vivre ».