Indices d’éternel

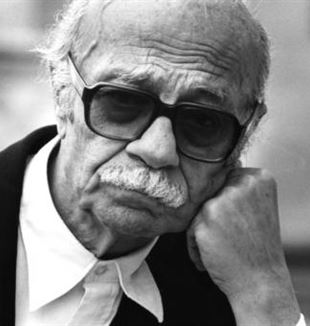

Portrait d’Ernesto Sabato, l’un des plus grands écrivains argentins. La science, le communisme, la mort de son fils… Les aventures d’un homme qui sait qu’il existe une réponse pour celui qui cherche.Physicien, essayiste, écrivain, peintre ; fils, mari, père… Ernesto Sabato offre de nombreux visages et les adjectifs pour essayer de comprendre sa personne, son œuvre et sa contribution au monde sont nombreux. Mais au-delà de tout ce qui a été dit et pourrait être dit, c’est son humanité – ainsi que la recherche inépuisable de ce qui fait sa personne – qui reste gravée chez chacun de ses lecteurs attentifs.

Très jeune, il adhère au Parti communiste, convaincu que celui-ci pourra contribuer à l’élimination des injustices et à l’amélioration de la vie de tant de personnes qui sont opprimées dans un monde toujours plus matérialiste, « technidôlatre » – comme il l’a dit lui-même –, et inhumain. Des années d’endoctrinement qui ont abouti, inévitablement, à la désillusion : la proposition communiste ne brillait plus avec autant de lumière. Il se tourne alors vers la physique et les mathématiques, et il obtient une bourse d’études pour travailler à l’Institut Curie. Mais cela se termine par une seconde désillusion : témoin de la scission de l’atome d’uranium – qui donnera ensuite naissance à la bombe atomique – il est terrorisé par la capacité destructrice de l’homme. Dans sa biographie, Julia Constenla dit : « Ni le communisme, ni les sciences ne réussiront à la mettre à l’abri de l’incertitude (…). Il est seul face au monde. Le seul endroit où il peut essayer de trouver les réponses aux questions qui sont le propre de chaque homme, quelle que soit l’époque, est au fond de son cœur ».

Bien que déçu par ses deux précédentes tentatives, Sabato sent qu’il ne peut que suivre cet appel intérieur qui lui hurle de trouver un chemin vers la réponse pour la vie, pas seulement la sienne, mais celle de toute l’humanité. Il sent sa responsabilité dans la contribution à préserver « la sacralité de l’homme », comme il écrit dans Avant la fin. Mais en même temps, il sait être seul dans ce devoir qu’il attribue irréversiblement à l’écrivain : « Les puissants l’appelleront communiste, car il réclame justice pour les opprimés et les affamés ; les communistes l’appelleront réactionnaire, à cause de son exigence de liberté et de respect de l’être humain. Dans ce terrible dualisme, il vivra déraciné et offensé (…) ». Que faire alors ? Une impulsion vitale le pousse à chercher encore, car il doit arriver à une réponse. Une autre impulsion le pousse à abandonner cette recherche : s’il y a tant de souffrances, alors cela veut dire que le Mal a vaincu le Bien, et il n’y a plus de remède. Et pourtant, face à cette dernière pensée, quelque chose d’irréfutable émerge : l’homme aime, rit, pleure, lutte pour ce qu’il désire ; c’est-à-dire que l’humanité continue d’exister. Sabato oscille « entre le désespoir et l’espérance qui, finalement, prévaut, parce que sinon l’humanité aurait cessé d’exister depuis pratiquement le début, tellement il y a de motifs pour douter de tout ».

MORT ET VIE

Dans sa lutte pour trouver ce qui pourrait racheter l’homme de lui-même, récupérant ainsi cette humanité perdue, Sabato doit affronter une douleur qui le pénètre au plus profond et qui contribue à orienter cette recherche débutée pendant sa jeunesse : son fils, Jorge, meurt dans un accident de voiture en rentrant de la plage. « Depuis qu’il est mort, tout s’est écroulé (…) et je n’arrive pas à contenir cette oppression qui me suffoque », dit Sabato. Cherchant à communiquer cette indicible douleur, il se compare à celui qui marche, « perdu dans une forêt obscure et solitaire, cherchant en vain à dépasser cette invincible tristesse ». Loin d'être convaincu qu'il n’y a rien qui puisse battre au rythme de son cœur, et que - au contraire - la vie est pratiquement un piège, Sabato commence à se rendre compte qu’il a encore plus besoin qu’avant de pouvoir rejoindre cette éternité à laquelle, au fond, il aspire, la seule chose qui puisse assainir son âme blessée : « Je peux dire que le temps de ma vie s’est brisé, et que depuis la mort de Jorge je ne suis plus le même ; je me suis transformé en un être excessivement nécessiteux, qui ne cesse de chercher un indice qui me montre cette éternité où je pourrais à nouveau l’embrasser ».

Et à partir du fait de se savoir dans le besoin, commence alors une reconnaissance, dans la réalité même, de ces indices qui le conduisent vers son destin : « Il n’y a pas d’autre moyen d’atteindre l’éternité qu’en approfondissant l’instant, ni d’autre manière de rejoindre l’universalité si ce n’est au travers de la circonstance vécue ». Tout devient signe : la musique, une table bien mise, un livre, des fleurs, les animaux, la beauté d’un geste simple, toutes ces « traces que les hommes nous laissent comme les petits cailloux qui faisaient espérer à Hansel et Gretel qu’ils seraient retrouvés » ; tous signes de cet Absolu que chaque homme recherche, lui y compris : « Dans la solitude irrémédiable de cette aube, j’écoute Brahms, et à chaque fois, au travers des cuivres mélancoliques, j’entrevois, flou mais certain, le seuil de l’Absolu ».

Sa recherche depuis toujours, mais avec un parcours mieux défini. C’est ce qui lui permet de regarder davantage en face la douleur de la mort de son fils, et tant d’autres douleurs : la maladie de sa femme, Matilde, la pauvreté, l’injustice et la violence dans son pays et dans le monde. Rester dans la réalité le rend plus intelligent, plus sensible. Comprendre qu’il recherche l’Absolu, le rend plus humain. Il comprend que cette nostalgie « ne peut s’expliquer, mais on la ressent comme la mémoire d’une harmonie qui était notre plus antique forme d’existence ». Il commence à percevoir que cette « toile de fond » faite de nostalgie d’éternité est « invisible, inconnue, mais que c’est avec elle que l’on mesure toute la vie ». Se laisser prendre par les indices de l’Éternel pressenti dans la réalité le porte à vouloir communiquer cette découverte aux autres, surtout aux jeunes auxquels il s’adresse avec tendresse : « La vie du monde doit être embrassée comme un devoir strictement personnel et il faut être prêt à la défendre (…) car c’est notre mission ».

La grandeur que Sabato découvre finalement dans le quotidien est celle qui lui permet d’affirmer avec certitude que « la vie est ouverte par nature », ce qui signifie que la vie est positive, elle a en elle un germe de victoire, même si on ne le voit pas toujours avec clarté : « La maladie peut permettre de s’ouvrir complètement, ou de faire surgir un miracle quelconque dans la vie : une personne qui nous aime malgré notre fermeture. (…) Amour que l’on ne reçoit jamais à bas prix et qui appartient toujours à la catégorie du miracle ».

Sabato a pu constater en vivant dans le monde, et en se laissant toucher par ce qui l’environnait, qu’il y a une réponse pour celui qui cherche. Il a vérifié qu’une partie de la réponse implique de risquer plus et encore plus pour l’autre, et qu’il faut toujours attendre avec les bras ouverts « qu’une nouvelle vague de l’histoire nous accompagne ». Car, dit-il, « peut-être que cela est déjà en train d’arriver, d’une façon silencieuse et souterraine, comme les graines qui palpitent dans la terre pendant l’hiver ».